作者: 山陽國小 王派仁校長

酒家不只是酒家

酒家在日治時期有著非常獨特的定位,這篇文章將從台中醉月樓的風光歲月,探尋台灣在日治時期重要的文化與政治活動。

醉月樓的風光歲月

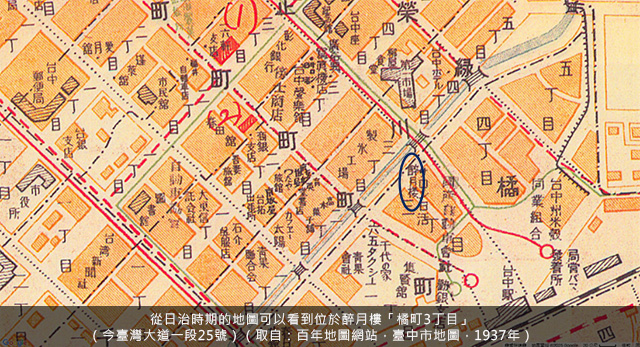

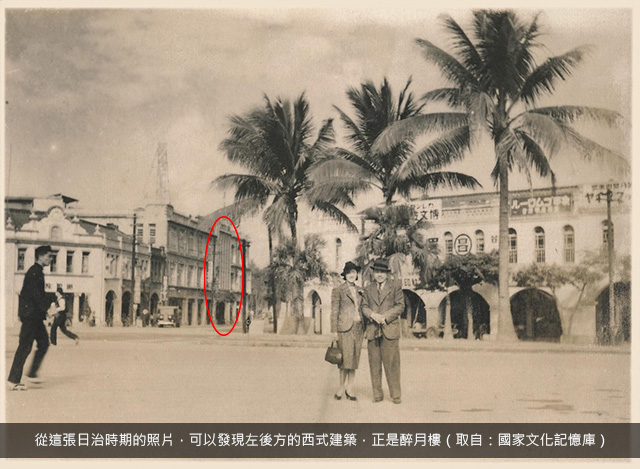

醉月樓創立於日治明治四十三年(西元1910年),由王潔修開始經營,原址位於現今臺中市中區臺灣大道與綠川交叉口附近,昭和二年(1927年)負責人變成王川流,也從原先的「支那料理」變成「臺灣料理」,酒樓的外觀也改建成西洋風格。

或許是料理獨到、藝妓出眾,更因為鄰近台中火車站的絕佳交通條件與風景優美的綠川,醉月樓的生意日漸興隆。昭和九年(1934年)5月,王川流決定擴大營業,將綠川河畔相連的房子一併租下,以總面積來說,成為中部第一大酒樓,也迎來了醉月樓的風光歲月。

醉月樓的歷史光影

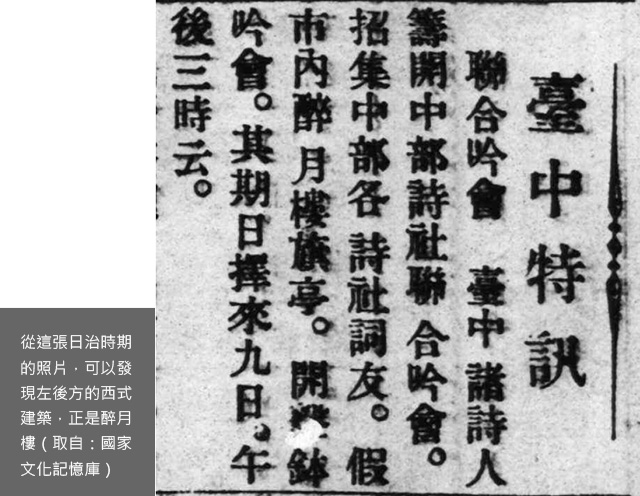

日治時期的醉月樓是台中仕紳、文人經常出入的場所。像是大正十三年(西元1924年)8月,中部詩人在此召開詩社聯合吟會,這是一場由舊知識分子保存與漢人文化傳統與鼓吹舊文學的盛會。

然而不只是舊文人,連具有提倡民主新思想與反抗日本統治色彩的新知識分子,都選擇在這裡舉辦活動。昭和二年(1927)年,民族主義立場傾向的林獻堂、楊肇嘉、蔡培火已經出走的「臺灣文化協會」,本部遷來臺中市,也於該年的10月17日在醉月樓召開首屆的代表大會。

上述這些具有台灣具指標性的會議在醉月樓的進行,使得醉月樓不只是一個花天酒地的溫柔鄉,或是杯觥交錯的社交場所,更可說是台灣文化、政治與社會運動的大本營。

林獻堂與醉月樓

素有「臺灣議會之父」尊稱的林獻堂,因為家住霧峰,台中是他從事各種活動的主要城市,也因此醉月樓也是他經常出入的場所,在林獻堂的日記中,共有396次關於醉月樓的記錄。

昭和五年(西元1930年)年8月8日,臺灣總督石塚英藏帶著妻女攀登玉山後,到霧峰拜訪林獻堂。但因為山區氣候變化難測,一直到前一天才確認到訪霧峰的行程時間。林獻堂接獲通知後急忙請醉月樓到府外燴。不到十天之後的8月17日,「臺灣地方自治聯盟」獲准成立,令人不禁猜想,是時間上的巧合,還是林獻堂的誠意加上醉月樓的豐美菜餚,促成了石塚英藏的批可。

值得一提的是,「臺灣地方自治聯盟」是由原文化協會老班底林獻堂、楊肇嘉、蔡式穀等人,從臺灣民眾黨出走所成立,其成立大會竟也是在醉月樓舉行。

一起走進歷史

戰後的醉月樓也曾一度引領風騷,不過最終仍不敵時代轉變的考驗,在1974年落幕。當筆者讀到林獻堂留下「倚風『醉月樓』前柳,總覺輸卿嫵媚多」的詩句,更令人不勝唏噓。

(全篇完)