作者: 山陽國小退休校長 王派仁校長

百年前的小老鼠

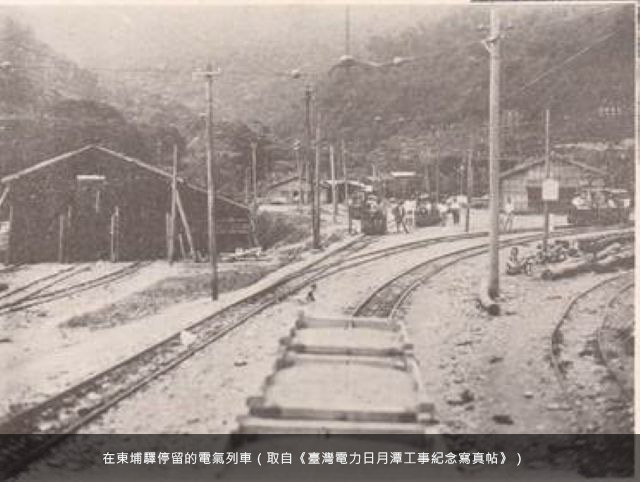

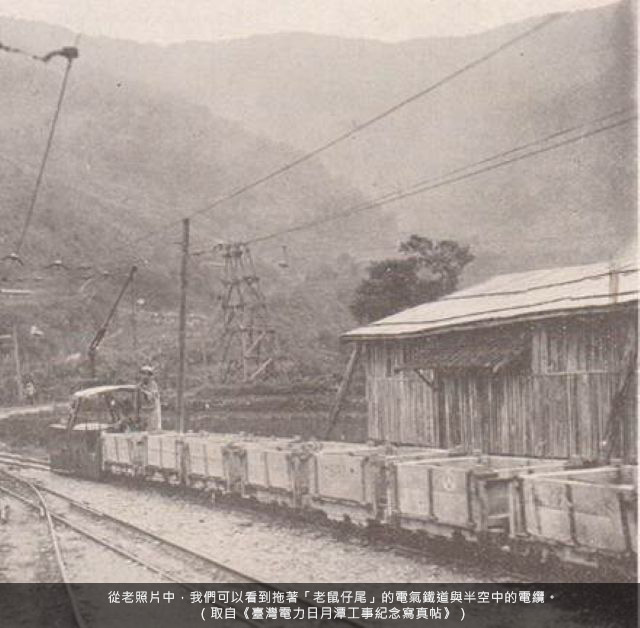

大約一百年前,在日月潭附近的山區,有一輛小火車頭,拖著一長列的貨物列車緩緩前進。然而跟一般火車不一樣的,這車頭不但沒有冒出黑色的濃煙,也沒有「氣嗆氣嗆」的聲音,但車頭有一個宛如梯子的架子,頂端伸出一根棒子接到半空中的電線,被當地人戲稱為「老鼠仔尾」(正式名稱為集電弓)。

原來這是日治時期臺灣電力株式會社為了興建日月潭水力發電所,而興建的貨運鐵道之一,更是台灣最早的「電氣化」鐵路。

未來存在於過去

一、兩百年來,以石化為燃料的交通工具,是造成空氣汙染、地球暖化的元凶之一,因此使用新能源的車輛,已成為全球人類近年來很重要的目標,所以電車在這幾年大行其道。

現在台灣除了公路的電車漸漸普遍,在大眾運輸的部分,鐵路的西部幹線已於1979年完成,但若要提到台灣最早的「鐵路電氣化」,則要回到前文提到,於1921年開始啟用的日月潭電氣鐵道。

台灣最早電氣化鐵道

正如同日治時期許多大型的公共工程,都會建築鐵路來運送相關的材料,甚至與縱貫鐵道銜接,提高運送的效率。

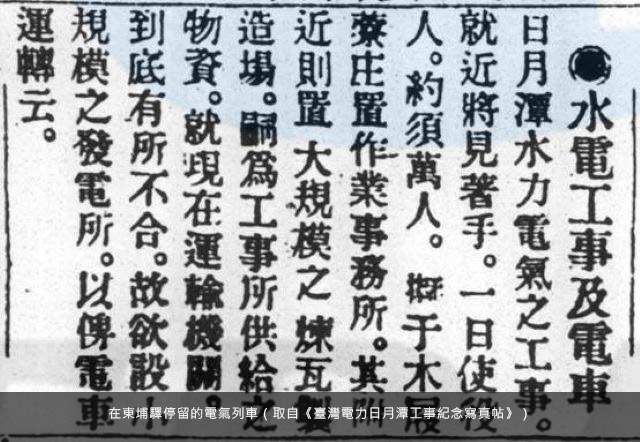

隨著臺灣電力株式會社設立,並啟動當時亞洲最大的「日月潭水力發電計劃」工事建設,大正七年(民國七年)三月中旬的《台灣日日新報》,就有一則標題為〈水電工事及電車〉的新聞。

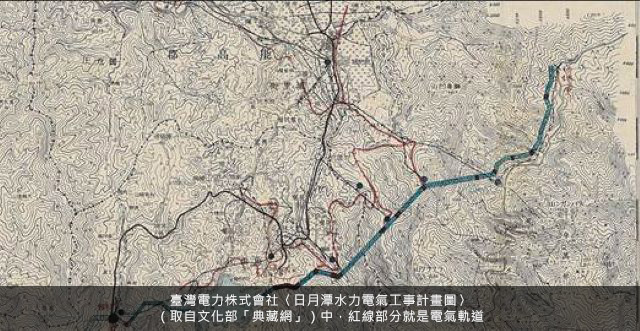

為了興建日月潭水力發電所,臺灣電力株式會社修築數條鐵道以運送相關的建材與物資,最著名的就是由縱貫線二水站進入外車埕線,如今已經變身為極受歡迎的集集支線觀光小火車。

另外,大正九年(民國九年)興建水社與司馬按間、魚池與加道坑間、加道坑與東埔(埔里鎮東埔)間等三條電氣化鐵道。因為是屬於產業鐵道,軌距兩台尺(約61公分),總站設在司馬按的電力工程總部,位於現在的九族文化村大門附近的「三塊厝」,附近還留下名叫「電町」的聚落,意即「電車站街區」。

功成身退 杳然無蹤

根據當地的耆老回憶,曾參與一小段的電車軌道工程,以工人用鋤頭畚箕整地,每日工資四、五毛錢;電車除載貨外也常用來接運工人到各個工作據點。後來更因為與司機熟識,進出魚池也常搭便車。

只可惜,在水力發電工程完工後,電車軌道隨即被拆除,僅少數遺構可隱約辨認。如今,我們只能讓想像,那有著尾巴的「小老鼠」,在山明水秀的日月潭地區緩緩前行。